国家气候观象台概况

气候是人类生存环境中最活跃的组成部分,也是最重要的自然资源之一。气候变化将导致人类生存条件的变化,影响社会经济和公众生活的各个方面。为充分了解气候变化及影响,满足国民经济和社会发展需求,需要建立一个包含气候观测的气象综合观测系统,对大气圈及大气与多个圈层相互作用的观测,为气象和地球相关学科的业务与科研提供高质量、连续、均一的各类观测资料。

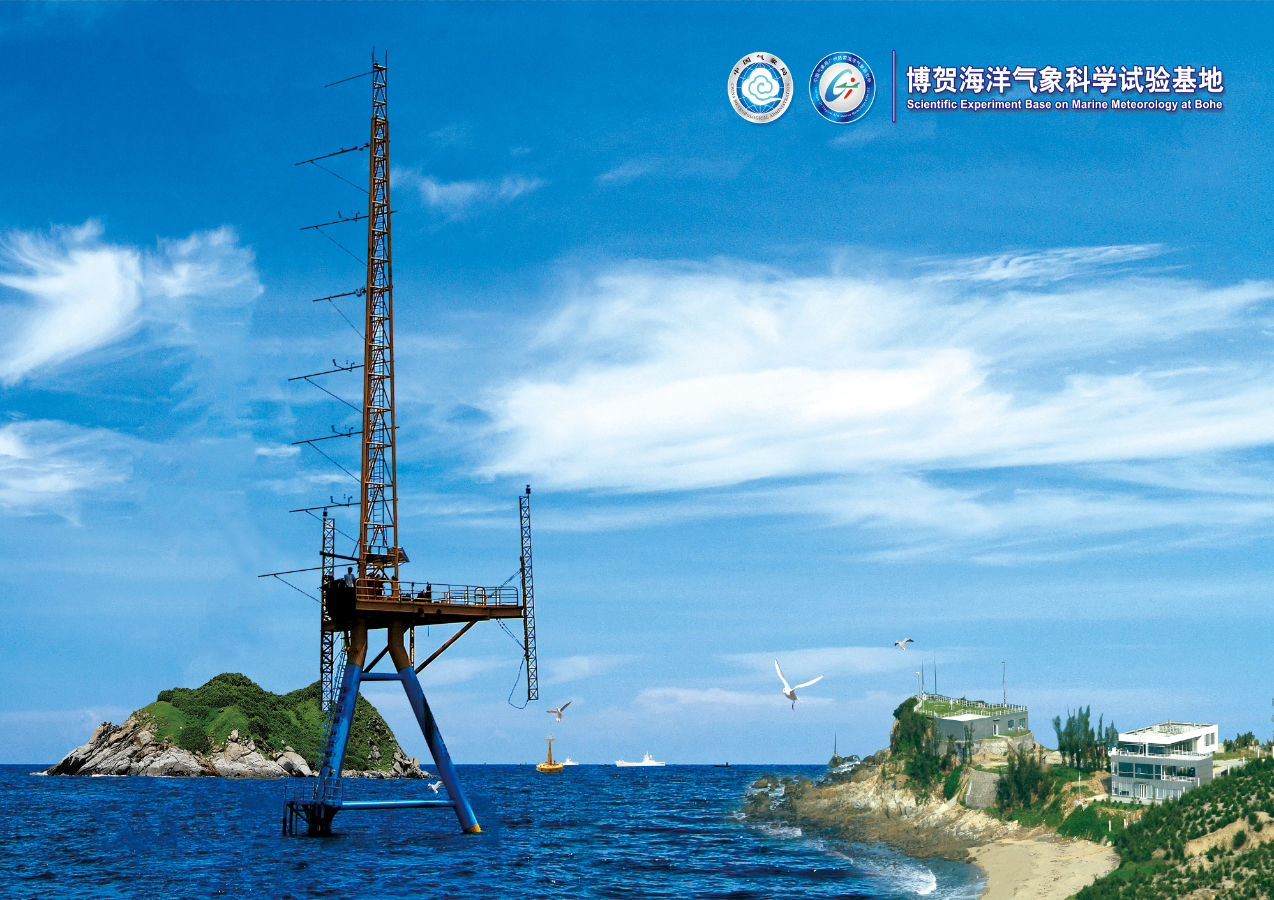

国家气候观象台是对气候系统多圈层及其相互作用进行长期、连续、立体、综合观测的国家级地面综合观测站,同时也是开展相关领域科学研究、开放合作和人才培养的平台。建设国家气候观象台,对应对气候变化、服务生态文明建设等具有十分重要的意义。

观象台功能定位(“一站四平台”)

综合观测站:气候系统多圈层及其相互作用的长期、连续观测,涵盖基本气候变量

科学研究平台:立足气象关键科学问题,开展观测试验、科学研究、研究型业务

生态气候服务平台:开展所在气候区的生态和气候监测、评估、服务

开放合作平台:国内外业务、技术、学术交流合作平台,探索建立共建共治共享共赢机制

人才培养平台:业务、技术、科研多层次人才培养

观象台遴选条件

气候区域代表性:代表所在气候观测关键区主要气候特征、地表覆盖类型

未来发展的可持续性:地方政府支持,长期有效保护其探测环境

现有观测和科研合作基础:周围80km范围内,具有地面基准站、高空站、大气成分站观测,至少有一个20年以上的观测站;主站面积小于30亩;具备多部门、多领域科研合作基础

运行保障能力:所在省能够设立与职单位、调配与职团队,能够从当地政府和合作单位获得多渠道资金支持

27个观象台分布

| 省份 | 观象台 | 省份 | 观象台 | 省份 | 观象台 |

|---|---|---|---|---|---|

| 河北 | 饶阳 | 山东 | 长岛 | 四川 | 温江 |

| 内蒙 | 锡林浩特 | 河南 | 安阳 | 云南 | 大理 |

| 呼和浩特 | 湖南 | 洞庭湖 | 西藏 | 日喀则 | |

| 辽宁 | 盘锦 | 广东 | 电白 | 墨脱 | |

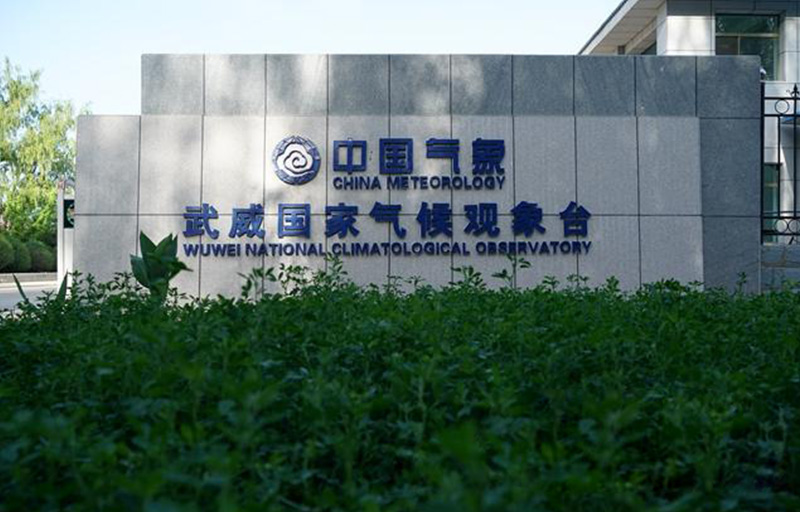

| 黑龙江 | 五营 | 深圳 | 甘肃 | 武威 | |

| 江苏 | 金坛 | 广西 | 北海 | 张掖 | |

| 安徽 | 寿县 | 海南 | 三亚 | 陕西 | 秦岭 |

| 福建 | 武夷山 | 南沙 | 湖北 | 三峡 | |

| 江西 | 南昌 | 西沙 | 河北 | 雄安新区 |

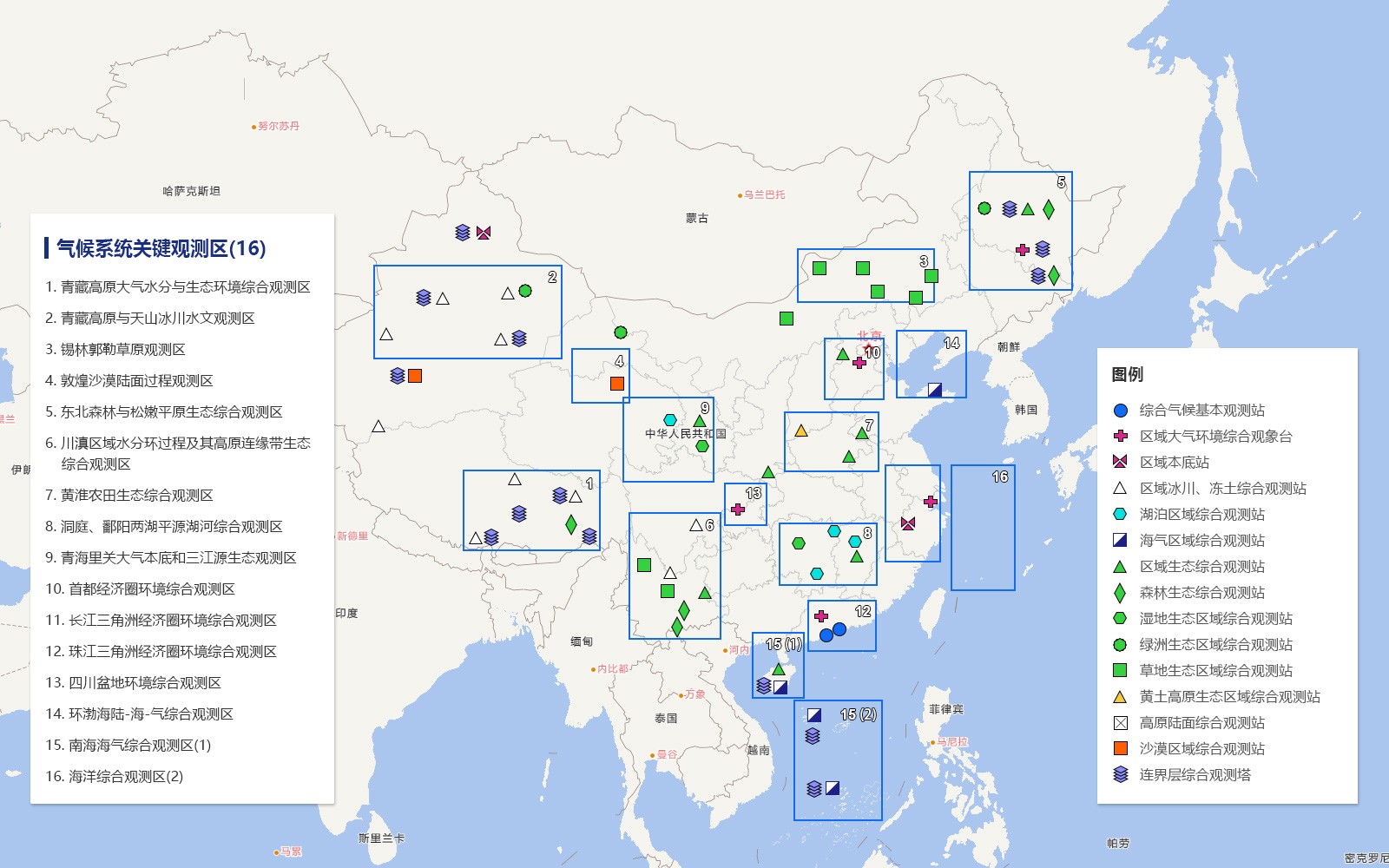

观象台布局:16个气候系统关键观测区

| 分类 | 16个气候系统关键观测区 |

|---|---|

| 4种代表性城市群落经济区 | 首都经济圈、长三角经济圈、珠三角经济圈、四川盆地环境综合观测区 |

| 4种类型陆面特征区域 | 青藏高原大气水环与生态环境、青藏高原与天山冰川水文、 敦煌沙漠陆面过程洞庭鄱阳两湖平原湖河综合观测区 |

| 3种类型海洋特征区域 | 环渤海陆-海-气综合观测区、南海海气综合观测区、海洋综合观测区 |

| 5种类型生态区 | 锡林郭勒草原、东北森林与松嫩平原、黄淮农田、青海瓦里关大气本底和三江源川滇区域水分循环过程及其高原连缘带生态综合观测区 |

27个观象台分布

国家级指导:依托气科院成立科学指导委员会,指导观象台科学发展,建立总体评价制度

省级管理:各省(区市)履行行政管理职责,成立科技(学术)委员会、组建团队,出台考评管理、激励政策

属地保障:属地单位主要在园区建设、后勤保障、人才交流、财务管理等方面支撑观象台工作实施

团队运行:观象台负责设计并承担研究型业务,承担观象台的运行、对外合作

省(区、市)气象局(管理、业务、科研单位)

气候系统基础观测生态气候服务业务研究科学研究国内、外合作多层次人才培养

资料开展多领域应用、研究

中国科学院 国家部委 高校 气科院 气象局业务中心

2005年,我国在制订气象业务技术体制改革方案时,把发展中国气候观测系统作为气象观测系统改革的重要内容之一,首次提出了建设国家气候观象台的目标。

2006年,全球气候观测系统(由世界气象组织、联合国教科文组织的政府间海洋学委员会、联合国环境计划署和国际科学委员会共同建立)常务委员会在公开出版的第14次报告(WMO/TDNo.1363)中高度评价了中国气候观测系统项目,认为其是可供其他国家效仿的示范性项目。

2007年,中国气象局遴选出锡林浩特、张掖、寿县、大理、电白等5个气候代表性好、观测资料历史序列完整、观测场地等基础条件较成熟的台站作为国家气候观象台试点,并于2008年和2011年分别完成了中期评估和试点工作总结。

2017年,全国气象局长会议和中国气象局《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中,再次明确提出了“推进国家气候观象台建设”的要求。

2018年,为加强对气象观测站分类及命名管理,中国气象局按照兼顾科学基础和业务特色、历史传承和国际惯例、总体稳定和动态调整、部门行业和社会管理等四大原则,将全国各类观测站划分为3个观测层、7个类别、18种通用站名和国家、省两个管理层级。正式将“气候观象台”作为区别于其他站类的一个独立站类命名,定性为国家级地面综合观测站,明确了气候观象台的存在。印发了《国家气候观象台建设指导意见》,完成了顶层设计。

2022年11月10日,中国气象局印发通知,宣布在陕西商洛设立秦岭国家气候观象台。

2023年1月7日,中国气象局印发通知,宣布在河北雄安新区设立国家气候观象台,该观象台是中国气象局设立的第27个国家气候观象台。

国家气候观象台观测任务分为基本观测任务和拓展观测任务。基本观测任务包括地面基准气候观测、高空观测、近地层(海面)通量观测、基准辐射观测、地基遥感廓线观测、生态系统监测、大气成分观测等7项,拓展观测任务包括冰川冻土积雪观测、海洋观测、生物圈观测、水文观测、气候资源观测等5项。

全面、系统地获取气候系统各组成部分及其相互作用和反馈过程的综合信息,是理解和认识气候系统及其变化的基础。在生态方面,国家气候观象台开展的生态圈气候变量观测,为保护和治理生态环境,特别是在恢复重建生态环境过程中,提供基础数据和科学支撑。另外,在应对气候变化方面,观象台的数据能够为我国气候模式的开发和气候变化机理研究提供数据支撑,从而提高气象防灾减灾能力、增强科学应对气候变化能力。

网站地图

网站地图