日喀则国家气候观象台介绍

日喀则市地处祖国西南边陲,与尼泊尔、不丹、印度三国毗邻,作为国家战略安全屏障和重要的生态安全屏障,是“一带一路”面向南亚开放的重要通道,战略地位极其重要。揭示复杂区域性地理环境孕育的特殊天气气候效应,多圈层相互作用互馈机理,积累综合立体观测资料对改进高原数值模式参数及其下游天气预报、气候预测具有独特重要性。系统了解该区域特殊天气气候特征和多圈层相互作用,对服务国家安全、生态屏障、“一带一路”和地方经济建设,促进日喀则市乃至青藏高原生态文明建设、应对气候变化和灾害防御能力提升具有重要意义。西藏自治区气象局与中国气象科学研究院按照《国家气候观象台建设指导意见》、《国家气候观象台建设指南》及《观测司科技司关于进一步加快推进国家气候观象台建设发展的函》要求,联合组织编制日喀则国家气候观象台建设方案。

(一)地理环境及气候特征

1.地理环境

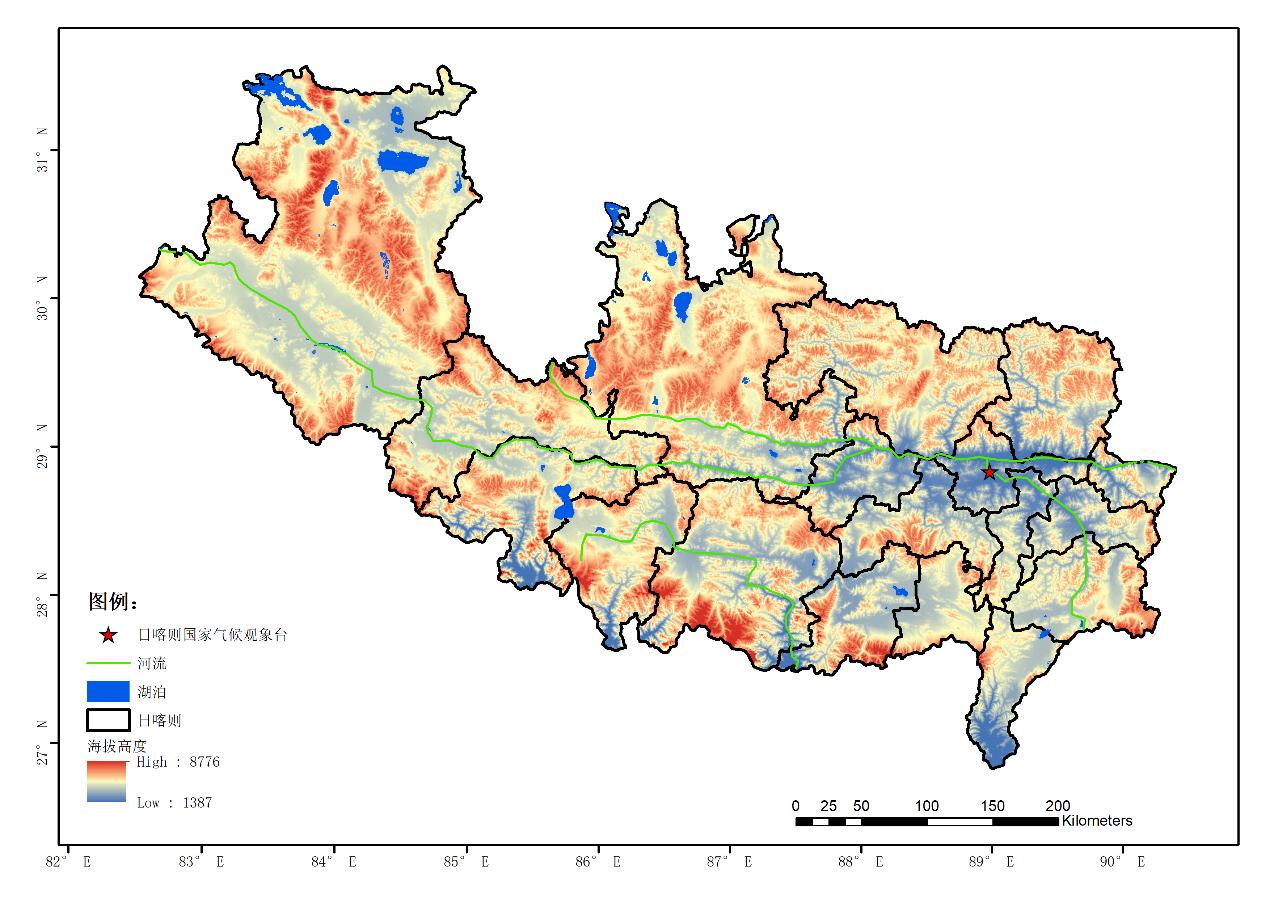

日喀则市地处祖国西南边陲、青藏高原西南部,为西藏自治区下辖地级市,南与尼泊尔、不丹、印度三国毗邻,国境线长1753千米,西衔阿里地区,北靠那曲市,东邻拉萨市与山南市,全市共有9个边境县,4个开放口岸,29个互市贸易点。经纬跨度在东经82°00′至90°20′和北纬27°23′至31°49′之间。全市国土面积18.2万平方千米,东西长800千米,南北宽220千米。人口84万余人,下辖1区17县,是西藏粮油产量第一大地区、人口总数第二大地区、畜牧产量第二大地区。

日喀则市处于喜马拉雅山系中段与冈底斯-念青唐古拉山中段之间,南北地势较高,其间为藏南高原和雅鲁藏布江流域。日喀则地形复杂多样,基本上由高山、宽谷和湖盆组成,平均海拔在4000米以上。喜马拉雅山脉陡峭高山横亘全境南部,藏南谷地上段雅鲁藏布江、年楚河流域河谷平原和藏南高原上的朋曲河谷平原以及零星河谷平原横贯东西,海拔逐步增高的西部、北部与阿里、那曲连接,构建起其复杂的地理环境(图1)。境内冰川、湖泊、河流众多,荒漠、草地、农田沿河谷分布,森林、湿地、动植物在不同海拔地区分布,形成多样性的生态系统。

图1 日喀则市海拔高度和水体分布

2.气候特征

日喀则市主要有3种区域性气候。喜马拉雅山以北和冈底斯—念青唐古拉山以南地区,属高原温带半干旱季风气候;冈底斯—念青唐古拉山以北属高原亚寒带季风半干旱、干旱气候;喜玛拉雅山南麓地区属高山亚热带半湿润-湿润季风气候。

日喀则市空气稀薄,气压低,氧气少,太阳辐射强,日照时间长,年日照时数平均达3000小时,紫外线强烈。气温偏低,年较差小,日较差大,年平均气温西部亚寒带地区为0℃,东部温带地区为6.5℃,最冷月平均气温为2~12℃,最暖月平均气温为10~18℃,年平均日较差西北部为16℃,东部为14℃。无霜期在120天以上。干季和雨季分明,每年10月至翌年4月干旱多风、低温少雨雪,降水量不到全年降水的10%,为干(旱)季或风季。5—9月气候温和,空气湿润,降水量约占全年降水的90%以上,集中在7—8月,为雨季。此时多夜雨,多雷暴冰雹,夜雨量占总降水量的70%~80%以上。年降水量空间分布不均匀,东部较多,在200~460mm之间,西北部少于200mm。降雪主要分布在亚东帕里-聂拉木-定日等南部边缘一带。喜玛拉雅山南麓的亚东、樟木、吉隆、陈塘、绒辖终年温暖,雨量充沛,年降雨量在1000毫米左右,最暖月平均气温在18~22℃,具有高山亚热带气候特点。

受中纬度西风带和南亚季风的共同影响,在高原低涡、切变线、南支槽等天气系统以及复杂地形和多圈层相互作用下,雅鲁藏布江中上游区域形成相对独立的对流活跃区,对该区域及其下游的天气产生影响,导致区域性中小尺度灾害性天气多发频发。

(二)经济社会发展

近年来,日喀则市坚持党的治藏方略,把建设和谐文明幸福美丽日喀则作为总目标,以珠峰精神为引领,大力实施“6677”总体工作思路,各项事业取得了新进展,实现了新突破。截至2018年,全市地区生产总值达到243.2亿元;社会固定资产投资177.47亿元;地方一般公共预算收入17.58亿元;三大产业比例优化为16:39:45,2018年第一二三产业增加值分别达38.91亿元、95.14亿元、109.15亿元;城镇和农村居民人均可支配收入分别达到32989元和10216元;日喀则国家农业科技园区、珠峰文化旅游创意产业园区蓬勃发展,中农圣域等一批工农业企业落地生根,基本形成了以园区为引领、以企业为龙头的现代化产业体系新格局。吉隆边境经济合作区、拉萨—山南—日喀则核心经济区建设加快,樟木口岸、吉隆口岸获批国家一类陆路通商口岸;日喀则市建有机场、铁路、国道、高等级公路等交通设施,全市公路通车总里程达1.78万公里,18县(区)全部通油路,所有乡镇、建制村全部通公路,通畅率分别达到100%、80%;主电网覆盖率达到97%,广播、电视覆盖率分别达到98.35%、97.12%。

各类自然保护区面积占到全市国土面积的20%,珠穆朗玛峰自然保护区、黑颈鹤自然保护区、扎日南木错湿地自然保护区保护与生态修复力度持续加大,天然草地面积达到9333.8万公顷,湿地面积达到88.62万公顷。

(三)项目建设需求分析

青藏高原隆升形成了亚洲季风气候格局,并构成了独具特色的西部水系,成为亚洲众多著名江河的发源地,是中国与亚洲积雪、冰川、湖泊、湿地聚集地。占中国陆地约1/3面积的青藏高原由于地势高耸,被称为“世界屋脊”和“地球的第三极”,是全球、北半球大气环流的重要外源强迫,不仅导致了中国区域灾害性天气气候的异常,还影响着亚洲乃至全球气候变化。研究表明,近30年来,青藏高原的气候变暖明显早于中国其他地区及全球,且升温幅度是全球平均升温幅度的两倍。在全球气候变暖背景下,青藏高原已成为气候变化的敏感区。高原的复杂地形及其特殊天气和气候效应使其在全球大气环流和水分循环中发挥重要的作用。

日喀则地处雅鲁藏布江中上游,以其复杂的地理环境,构筑了典型、独特、复杂的区域性天气气候,形成了青藏高原典型的气候变化敏感区和脆弱区。在全球变暖背景下,冰雹、强降雨、暴雪、强降温等极端天气气候事件的强度、频率和影响程度不断加剧,滑坡、塌方、泥石流等衍生灾害频发,对当地经济社会发展、人民群众生命财产安全及生态环境等构成极大的威胁和损失。加强雅鲁藏布江中上游区域天气气候综合观测,提升气候多圈层监测能力,能够为天气气候预报预测预警、应对气候变化、生态环境保护等提供科技支撑,有助于更好的服务国家安全战略、生态环境保护和地方经济社会建设。

受观测站网密度不够,观测项目单一,综合立体观测系统缺失,卫星遥感监测分析能力薄弱,数值预报在高原的准确度不高等条件制约,导致基于高原复杂地形的短时强降水等极端天气的降水强度、落区预报精准度不足。建设业务运行稳定、观测项目齐全、规范标准统一、数据质量达标且具备气候系统多圈层监测能力的日喀则国家气候观象台综合立体观测业务体系,能够为深入研究雅鲁藏布江中上游区域天气气候特征、陆面能量收支、水分循环过程和气候多圈层相互作用,揭示生态环境与气候变化的相互影响积累长序列的观测数据,也可以为天气预报,灾害预警,气候预测,生态评估指标体系建立等提供科技支撑,并推动和解决以下问题。

1.雅鲁藏布江中上游水循环及云降水影响特征不清晰,物理机制研究资料缺乏

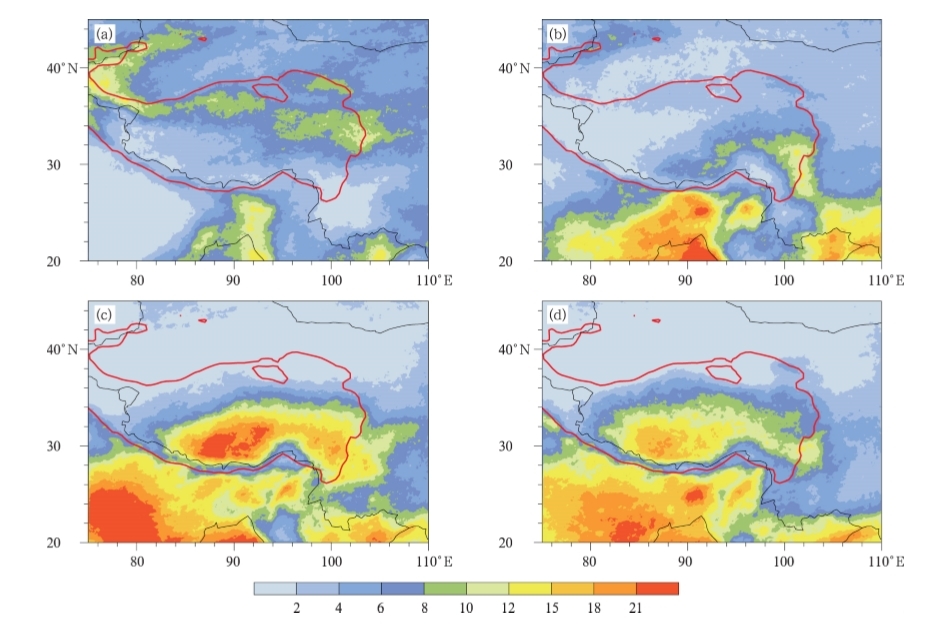

大气水分循环是天气气候系统变化研究的重要载体,是诱发云降水过程的关键因子,同时与多圈层相互作用有着紧密联系;云降水过程是水资源供应保持生态多样性和生态系统平衡的重要因素。长期以来针对青藏高原的大气水分循环及云降水过程研究多集中在藏东南区域,而面向青藏高原特殊典型区域的大气水分循环及云降水过程研究较为缺乏。第三次青藏高原大气科学试验研究表明,高原对流活动主要发生在7-8月且频发区位于雅鲁藏布江中上游区域,其中心独立于南亚季风区的频发中心(图2)。

图2 青藏高原及邻近地区5-8月(a-d)对流(TBB<-32℃)发生的频率

(单位:%,红色实线为3000m地形高度等值线)

2.雅鲁藏布江中上游区域水循环及云降水影响机理认识不充分,灾害性天气预报预警和气候预测能力不足

云降水影响在地球系统能量平衡和水分循环中起着至关重要的作用。青藏高原在我国水分循环、降水分布和灾害性天气的产生中占有特殊地位。雅鲁藏布江中上游区域特殊的地理环境和复杂下垫面造成该区域夏季对流活动异常活跃,导致区域性降水频繁,局地性中小尺度灾害多发。通过综合立体观测站网的布设,以雅鲁藏布江中上游区域为核心,研究复杂地形条件和天气气候背景下的水汽输送、陆气水分循环和高原低涡、切变线、南支槽等高原天气系统的相互影响,对改进基于青藏高原复杂地形的数值预报模式参数,提升灾害性天气预报预警能力,提高典型地区应对气候变化和气象灾害防御能力具有深远影响。

3.雅鲁藏布江中上游区域气候多圈层相互作用监测手段缺乏,研究不够系统

全球气候变化背景下,高原大气、水文与生态环境过程及其影响研究已成为国际上广泛关注的焦点问题。习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会指出,保护好青藏高原生态就是对中华民族生存和发展的最大贡献,要深入推进青藏高原科学考察工作,揭示环境变化机理,准确把握全球气候变化和人类活动对青藏高原的影响,研究提出保护、修复、治理的系统方案和工程举措。

雅鲁藏布江上游地区由冰川、雪山、湖泊、裸土、草甸、湿地、农田及亚热带森林等不同下垫面、尺度大小不等的地理子系统构成,形成气候多圈层相互作用典型区。冰冻圈:在全球气候变暖背景下,冰川、冻土和积雪陆面过程的变化反馈,已成为气候变化信号的放大器。由于高原观测资料缺乏,长序列冰川、冻土和积雪监测不足,致使典型区域冰川、冻土和积雪与气候变化互馈影响等诸多关键科学问题仍存在很多争议,需进一步探索研究。相关研究表明,“冰川水文过程与温度具有较好的相关性”在消融区进行长期冰川水文观测,有利于进一步积累冰川水文过程环境参数,深入理解冰川水文过程机制,对建立以冰川动力学为基础的气候冰川物质平衡径流模型,开展水资源变化评估具有重要意义。水圈:宽河谷与山区的能量和水分交换是理解中小尺度天气和气候变化的关键。由于监测资料极少,国内相关研究更为欠缺。以典型出山口为重点,加强河流流量、降水观测(可用于反算流域蒸发)和重点湖泊区域的边界层观测,可以为宽河谷与山区的能量和水分交换研究提供基础支撑,有助于揭示中小尺度天气和气候机理,对推动生态保护、修复具有显著意义。大气圈:青藏高原与周边区域的水分循环及其物质(水汽、气溶胶、O3等大气成分)交换对区域、全球气候和大气环流变化的贡献是大气科学前沿性难题。中国科学院对珠峰地区大气环境监测研究表明,“跨境传输大气污染物已对珠峰地区环境造成一定的影响”。《珠峰地区气候环境变化评估》报告(2015年)指出“珠峰地区大气环境受到跨境传输的大气污染物的显著影响”,以喜马拉雅山南麓(亚东县)、日喀则腹地为关键点,建设大气污染物环境监测系统,积累长序列观测数据,对深入揭示雅鲁藏布江中上游区域环境变化机理和参与国际区域合作、提升外交话语权具有重要意义。生物圈:雅鲁藏布江作为中国最长的高原河流以及世界上海拔最高的大河之一,其中上游区域生态系统自西向东随海拔高度变化呈多样性梯度分布,具有较强的区域典型性和脆弱性;目前针对雅鲁藏布江典型区域的生态研究较少,缺乏针对性的生态气象监测评价体系。开展生态气象监测业务建设,对验证并提高生态遥感数据的精确性,揭示青藏高原高寒生态系统对气候变化敏感性及其反馈机理,构建脆弱生态系统风险评估、生态系统监测指标体系建设奠定基础。

深入开展多圈层相互作用及与区域气候和大气环流之间的相互作用,是目前我国观测系统中青藏高原亟待开展的研究课题,对凸显国家重要安全屏障、生态屏障建设提供基础支撑,可以为应对气候变化、提升防灾减灾能力贡献力量。

(四)政策支持

在庆祝新中国气象事业70周年之际,习近平总书记对气象工作提出重要指示,要求广大气象工作者加快科技创新,做到监测精密、预报精准、服务精细。

习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会指出,保护好青藏高原生态就是对中华民族生存和发展的最大贡献,要深入推进青藏高原科学考察工作,揭示环境变化机理,准确把握全球气候变化和人类活动对青藏高原的影响,研究提出保护、修复、治理的系统方案和工程举措。

国务院《关于加快气象事业发展的若干意见》(国发〔2006〕3号)指出“加强气候变化监测、预测、影响和对策研究,为国家制定应对气候变化对策提供科学和技术支撑,适应和减缓气候变化对人类社会的影响,对国家安全具有重要的基础性作用。”

《中共中央关于进一步推进西藏经济社会发展和长治久安的意见》(中发〔2015〕23号)文件提出,西藏是重要的国家安全屏障、重要的生态安全屏障、重要的战略资源储备基地。

汪洋副总理在视察那曲气象局时要求气象部门充分利用自身的有利条件,进一步加强基础性工作,加强气候变化等前沿性问题研究和影响评估,为把握气候规律、服务经济社会发展大局,做出更大的贡献。

近年来,西藏自治区紧密围绕重要的国家安全屏障、重要的生态安全屏障战略布局,大力推动气候环境保护和生态文明建设,并印发《西藏生态安全屏障保护与建设规划(2008-2030年)》。2012年以来,中国气象局、自治区人民政府先后两次签订省部合作协议,为西藏气象事业快速发展营造了良好的政策环境。

中国气象局大力推动国家气候观象台和研究型业务建设,先后印发《国家气候观象台建设指导意见》《研究型业务试点建设指导意见》和《国家气候观象台建设指南》,为日喀则国家气候观象台建设提供了有力的政策支持和建设遵循。2019年印发的《关于公布国家气候观象台名单的通知》中日喀则国家气候观象台顺利入选。

为全面推动青藏高原气象事业高质量发展,围绕气象防灾减灾、应对气候变化和生态文明建设气象保障国家战略需求,西藏自治区气象局与中国气象科学研究院建立了密切的合作关系,对西藏自治区气象部门科研能力提升、科研成果转化和科研队伍培养给予了大力支持,同时双方将日喀则国家气候观象台建设作为落实合作的有力抓手,形成联合申报机制。

(五)基础条件

1.观测基础

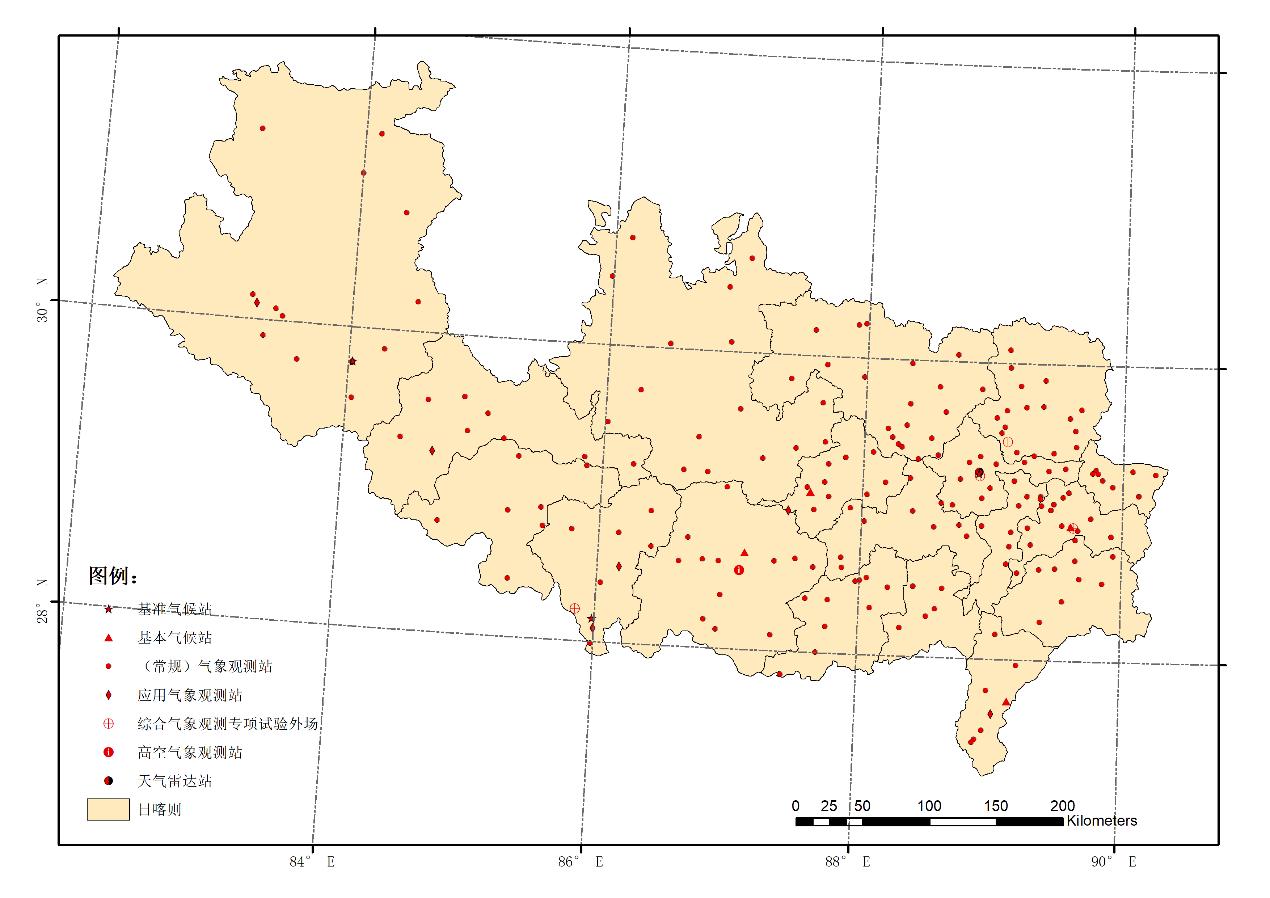

目前,雅鲁藏布江中上游区域(日喀则一带)共建有各类气象观测站218个(图3),包括3个国家基准气候站、4个国家基本气象站、200个常规气象站、4个交通气象站、2个牧草气象观测站、3个农田小气候观测站、1个高空气象观测站和1个天气雷达站。常规气象观测涉及气温、气压、湿度、风向风速、降水量、能见度、地温、草温、蒸发、日照、冻土、酸雨、辐射、自动土壤水分等方面,专业气象监测覆盖交通、生态、旅游、雷电、农业和重大项目(水利枢纽、支线机场、铁路建设)等多个领域,可以为日喀则国家气候观象台综合立体观测系统建设提供一定的基础支撑。

日喀则国家气候观象台设在日喀则市(原日喀则国家基准气候站),目前主要承担基准地面观测、辐射观测(三级辐射站)、雷达观测(多普勒雷达)、酸雨观测、闪电定位、土壤水分、农业气象等观测任务。

图3 日喀则市各类气象观测站布局

2.环境基础

日喀则国家气候观象台位于日喀则市政府所在地,占地面积40余亩,四周大部分地区为军事用地,探测环境较好,探测环境保护规定已在相关部门备案,桑珠孜区政府已出台文件进一步加强气象探测环境保护,为观象台长期可持续发展提供了强有力的支撑。

3.人才基础

中国气象科学研究院现有一支老中青相结合、以科技人员和高学历人员为主体的实力较为雄厚的研究队伍。拥有中国科学院院士2名,中国工程院院士2名;国家杰出青年基金获得者5人、国家“百千万计划”人才5人、国家优秀青年基金获得者1人。在职职工270人,其中,正研级科研人员68名,副研级科研人员94名,有博士和硕士学位的人员分别为153人和55人。中国气象科学研究院作为国家首批大气科学研究生培养单位,目前在读博士后16人、博士生67人、硕士生132人。

西藏自治区气象局现有在岗博士3名,硕士82名,拥有正高级工程师20名,副高级工程师130名,组建科研团队3支,科学研究硕果累累,先后荣获国家科技进步三等奖1项;省(部)级科技进步一等奖3项、二等奖6项、三等奖20项、四等奖11项、五等奖5项。

日喀则市气象局现有在岗干部职工63名,其中硕士2名,大学学历45名,副高级工程师10名,工程师32名。近年来,日喀则市气象局大力推动研究型业务建设,成立研究型业务领导小组、出台研究型业务运行管理办法、组建研究型业务科研创新队伍,全市业务人员累计开展各类科学研究项目十余项(2015年以来),研究课题涵盖国家预报员专项、区(市)自然基金、区局局设项目等。

依托中国气象科学研究院专家队伍支撑和区、市两级人才队伍支持,可以为观象台的稳定运行和科研工作开展提供人才和智力支持。

4.区位优势

日喀则位于西藏西南部,是通往南亚的重要陆路通道,拥有4个开放口岸,29个互市贸易点,同时日喀则也是西藏粮油产量第一大地区、人口第二大地区、畜牧第二大地区。境内基础设施完备,交通四通八达,涵盖航空、公路、铁路等,规划中的日新铁路、日亚铁路、日吉高速、日亚高速等均以日喀则市为中心节点向周边辐射。完备的基础设施、便捷的交通环境可为科研工作有序开展,区内外科研机构合作提供有力支撑。

网站地图

网站地图

返回主站

返回主站