三亚国家气候观象台简介

三亚气象站始建于1958年11月1日,前身为广东省崖县气象站,1984年5月因撤销崖县设立三亚市更名为广东省三亚市气象局,1988年10月海南建省后升格为海南省三亚市气象局(地市级),经历了国家一般气候观测站、国家基本气象站、国家气候观象台的历史变迁。2008年1月1日建成六道岭观测站,新旧观测站地面观测业务在实施一年时间的对比观测后,气象观测业务迁移至现址。于2019年2月,三亚国家气候观象正式挂牌成立,2022年联合挂牌海南省南海海洋气象野外科学观测研究站,先后获得“全国文明单位”“全国科普教育基地”等荣誉称号等。

三亚国家气候观象台现址位于三亚市东南方的六道岭,距市区直线距离约10公里,占地50亩,由5个观测区组成,最高海拔观测区(地面观测场)海拔高度为419.4米,观测区主要由灌木林和人工种植的桉树覆盖,周边地形从海洋到山地过渡,天气气候复杂多变,既有海陆风等沿海天气,也有山地抬升的局地小气候,是观测大气基本气候变量以及高影响天气变量的理想区域。目前,观测区已建成地面基准气候观测、天气雷达、高空观测、卫星接收站、近地层通量观测、大气成分、基准辐射、地基遥感等七大类观测系统,配套建设有2895m2业务用房和附属用房,业务用房包括综合业务平台、标准化信息机房、气象仪器室、高空制氢房、雷达塔楼、卫星地面接收塔、会议室及相关附属用房等,具备开展大型科学试验能力和基础条件。

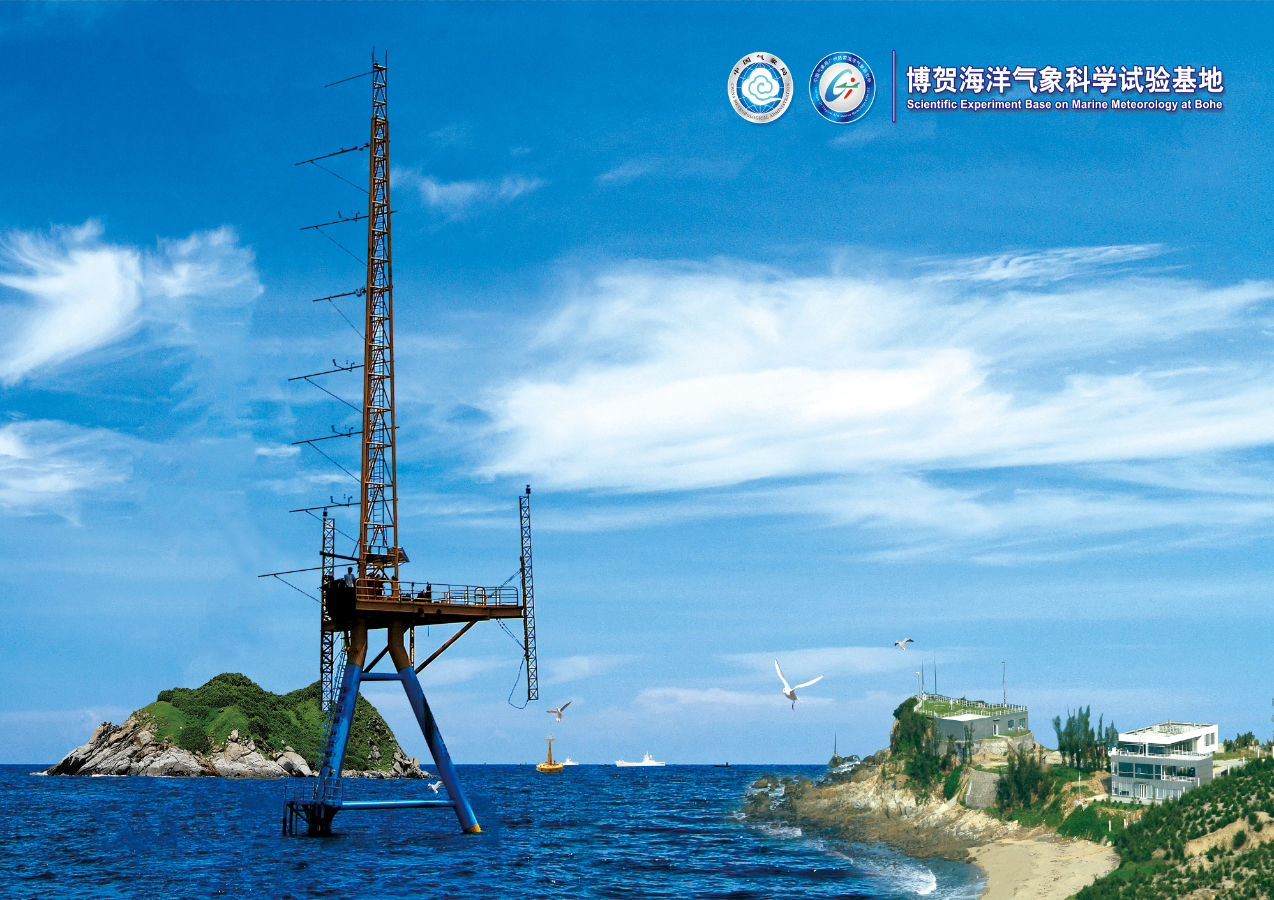

三亚国家气候观象台是南海气象预警系统工程“一中心,三基地”的陆上近海基地,是中国气候观测系统(CCOS)确定的南海海汽观测区,对南海和太平洋热带气旋、南海秋季暴雨、海岛雷电等灾害性天气有很好的监测预警作用,对改进我国南海地区天气、气候模式和边界层、云物理过程参数化方案等起着重要性作用。

围绕国家气候观象台“一站四平台”的功能定位,以服务海洋战略、“一带一路”倡议、生态文明建设等国家战略,满足海南自贸港建设、三亚市经济社会高质量发展、气象防灾减灾、应对气候变化需求为导向,聚焦南海气候系统各圈层间物质能量交换以及各圈层对天气、气候和生态系统影响的科学问题,开展南海季风观监测以及海气相互作用、台风精细结构、海洋灾害性天气致灾机理、海洋大气电学等观测试验和科学研究,揭示南海气候系统演变内在规律,增强对区域天气气候特征、结构和多时空尺度演变规律的认识,建成以六道岭综合观测基地为核心,覆盖海南岛及近海海域的高精度热带海洋综合监测系统,建成集海洋观测、预报、服务业务与科研为一体的气象综合体,建成辐射“海上丝绸之路”沿线城市的气象科学研究、开放合作及人才培养平台,建成定位准确、功能完备、科学规范、运行高效的国家气候观象台,实现“一站多址、一站多用”的功能。

三亚国家气候观象台科方向为热带海洋气象。主要承担热带海洋海气相互作用,海洋灾害性天气过程观测与研究,海洋条件下气象观测设备试验评估研究等。主要内容包括:

一是开展热带海洋海气相互作用研究。通过热带海洋气候系统多圈层及其相互作用的长期、连续、立体综合观测,科学认识南海季风爆发前及夏季风期间的能量收支和湍流特征,揭示海气相互作用对南海季风活动的影响机理;分析南海海气耦合边界层结构,揭示海温异常变化与气象要素之间的关系和海气相互作用的特征;研究海岛地形对 海陆风时空结构演变特征的影响,揭示不同海陆温度差异水平下,海风和陆风的强度、推进速度、影响范围、转换规律以及大尺度环流背景下海陆风的形成机制。

二是开展南海气象灾害监测预报预警技术的观测试验及研究。以边界层海气通量观测、高空长航时无人机配备高空遥感气象观测载荷、地基遥感观测系统和海洋综合观测系统为手段,构建地海空天一体化的多平台协同台风立体综合观测系统,科学认识台风登陆过程中大气边界层、路径、强度和结构的变化特征,逐步提高和改进台风定位、定强预报数值模式;高度关注热对流系统触发、演变的观测分析,为积云对流参数化方案的检验评估和修正改进提供第一手资料。通过三维闪电定位和电场探空技术,开展热带海洋自然闪电观测,建立热带海洋雷暴电荷结构模型,分析雷暴电荷结构与起放电机制,发展雷电精细化临近预报,有效增强雷暴追踪及强对流预报预警能力。

三是开展南海海洋气象观测仪器性能的试验。应用气象观测新技术、新方法、新手段,依托三亚国家气候观象台现有四区五区的试验场地及相关技术条件,开展强风和“三高”等海洋特殊环境下,海洋气象仪器设备的试验评估、环境适应性研究及新型气象探测设备的研发测试、探索海洋气象观测数据质量控制技术、开展数据融合技术研究,为研究、预测海洋上空大气运动和天气演变提供基础支撑,为我国海洋气象综合观测系统和专项海洋气象数据集建设提供技术支撑。

网站地图

网站地图

返回主站

返回主站