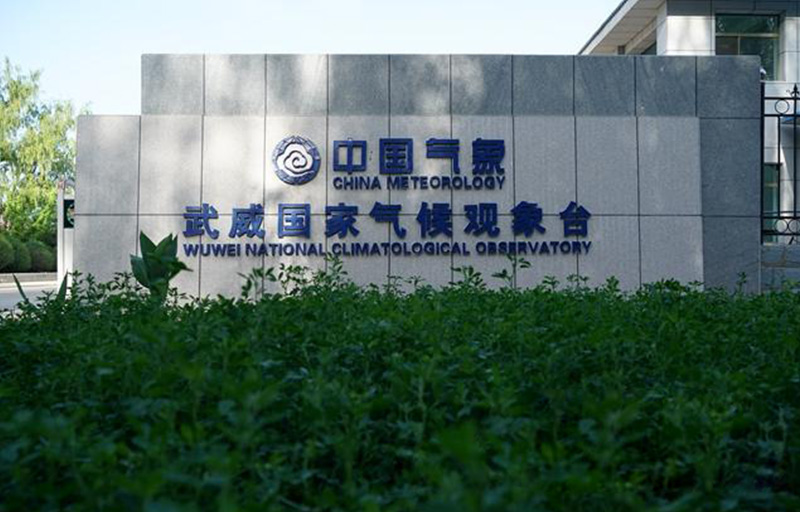

武威国家气候观象台概况

武威国家气候观象台(以下简称武威观象台)由中国气象局武威荒漠生态与农业气象试验站(1957年建站,占地160亩;含武威国家基本气象观测站,1937年建站)为主站,祁连山森林公园垂直生态定位观测站(拟建)为分站,组成集森林、草地、农田、湿地和荒漠(绿洲)等多种生态系统为一体的综合气候观象台。

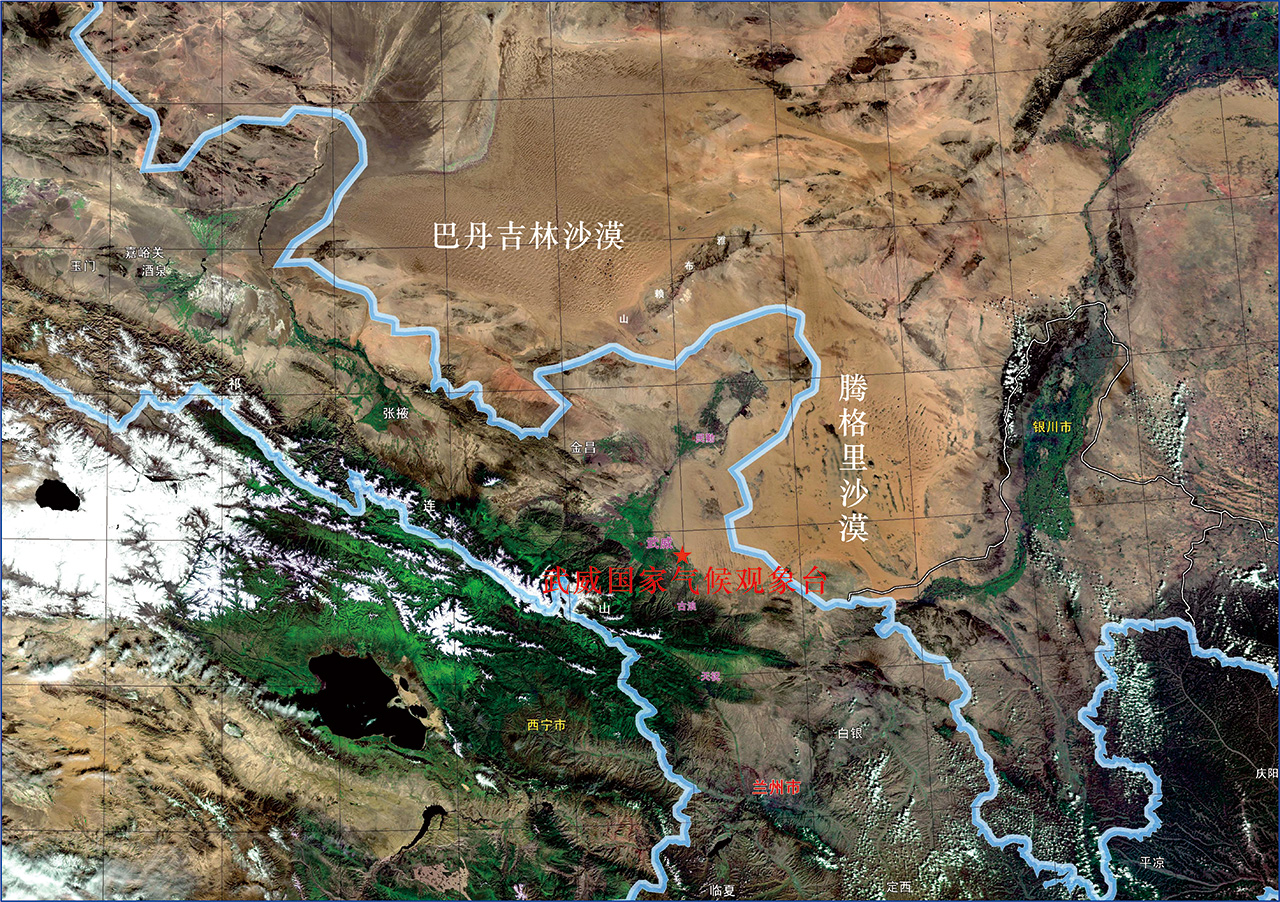

武威观象台主站地处石羊河流域中游,腾格里沙漠西南缘,北纬37°53′,东经102°52′,海拔1540.2米,距武威市气象局直线距离18.7千米,占地面积160亩,属于绿洲与沙漠之间的过渡区。武威荒漠生态与农业气象站是中国气象局全国首批7个生态气候站试点之一,也是中国气象局干旱气候变化与减灾开放实验室、甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室、中国气象局兰州干旱气象研究所野外试验基地,承担地面、绿洲农田、荒漠生态等常规气象观测业务和干旱试验任务。该站围绕一站(荒漠生态站)、两点(荒漠、绿洲观测点)、一线(荒漠—绿洲过渡带)和流域生态系统开展“气、生、水、土”要素的长期、系统观测,积累数据,实现部门内外数据共享。联合开展荒漠—绿洲复合生态系统陆面过程、水分循环、植(作)物生理生态过程、卫星地面遥感、大气化学等的综合研究。为国家、区域在生态系统优化管理、荒漠化防治等方面积累可靠的观测数据,提供宏观决策依据。

武威观象台位于河西走廊东段绿洲至沙漠过渡区,在中国气候系统关键观测区中属敦煌沙漠陆面过程观测区。其所在观测区域包括了绿洲农田、荒漠、荒漠湿地、荒漠湖泊和沙漠等多种生态系统。该地区地处半干旱气候与干旱气候区的交界区,也是高原气候和沙漠气候的共同影响区,黄土高原与戈壁荒漠的交汇带,是气候变化最为敏感的生态区之一。1960年到2018年武威平均气温的升高速度为0.403℃/10a,远大于全球平均气温升高速度0.055℃/10a、北半球陆地的0.064℃/10a和全国的0.076℃/10a。武威地区地表植被覆盖度低,除南部祁连山拥为森林、草地和浅山灌丛,中部有石羊河水灌溉地区为绿洲外,其它区域大多为半荒漠、荒漠和沙漠地区,植被多由耐干旱的灌木、半灌木组成,植株稀疏矮小,生态环境十分脆弱。地处流域下游的民勤县北面和东南面被巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠环绕,全县荒漠化面积占土地面积的90%,荒漠边缘以每年3至4米的速度向绿洲推进,是中国北方防沙带和西北草原荒漠化防治重点区,也是沙尘暴多发区。因此,这一地貌类型在整个西北内陆干旱荒漠区具有代表性和典型性,这一地区也成为人类活动影响下绿洲向荒漠过渡区地气之间相互作用的理想观测区和试验区。

武威东接兰州、南靠西宁、北临银川和内蒙古、西通新疆,是“丝绸之路经济带”的重镇,历史上曾经是著名的“丝绸之路”要冲,具有重要的政治、经济和生态地位,区位优势十分明显。在武威建设国家气候观象台,构建天空地一体化的监测体系,针对该地区大气和多种生态系统开展长期、连续、基准的观测,获取准确、高精度的观测数据,提升我国荒漠半荒漠地区观测业务能力,不仅对研究气候变化对我国天气气候的影响有重要作用,同时对掌握不同生态系统对气候变化的响应,建设生态文明有重要意义,并且能够提升“丝绸之路经济带”气象服务和保障水平。

1. 综合观测平台

在武威观象台开展气候系统多圈层及其相互作用的长期、连续、立体、综合观测,推进地空天一体化,实现多时空尺度和多种观测技术综合集成,获取涵盖全部基本气候变量的长序列、全方位、高精度、无缝隙观测数据。

2. 科学研究平台

围绕区域内气候系统各圈层间物质和能量交换、陆气相互作用,研究对天气气候和生态系统的影响、研究不同下垫面特别是荒漠区陆面过程对天气气候、荒漠化过程的影响等科学问题;开展气候系统资料分析与评估,揭示气候变化背景下提高生物生产力、农牧业结构调整、水资源合理高效利用途径;揭示各生态系统相互演化内在规律和机制,为生态系统功能优化、生态环境恢复改善提供决策依据;利用遥感卫星、无人机开展空天遥感监测、调查评估及相关产品的开发应用,开展卫星地面检验校正。

3. 开放合作平台

以“资源共享、优势互补、强强联合、合作共赢”为原则,充分发挥国家气候观象台的气候区域代表性和观测资料的稳定性、连续性的优势,通过观测设备、观测场地、观测资料、基础设施的共建共享,建立联合实验室,在科学研究、社会服务、人才培养等方面,与高校、科研院所和其他部门研究机构之间进行全面的开放合作。

4. 人才培养平台

依托国家气候观象台,通过实验室和开放合作机制,以项目合作促进全省气象科技人才培养,造就一批高层次气象科技人才队伍。

围绕功能定位和建设目标,依托武威荒漠生态站现有业务能力,补充完善观测布局,提升观测能力,针对荒漠化治理、祁连山生态修复、“一带一路”气象保障、防灾减灾等需求,建设一站多址,覆盖生态类型多样,观测内容丰富的国家气候观象台。

(一)基本观测任务

1. 地面气候观测

(1)地面基准气候观测

在流域各生态系统(荒漠及森林、草地、湿地)建设智能化高精度地面自动气候站,开展长期、连续、稳定的地面气候观测。按照GCOS基本气候变量观测要求,开展地面气候观测站观测要素建设(包括:气温、降水、湿度、气压、风速、总辐射、地表温度、湿度、土壤温度、土壤水分等)。各要素的观测应满足GCOS基本气候变量观测精度要求。

(2)近地层通量观测

对现有通量观测系统进行升级改造,购置大孔径闪烁仪,开展荒漠区辐射平衡(可通过基准辐射观测获取数据)、近地层感热、潜热通量、动热通量、水汽通量、二氧化碳通量、土壤热通量等观测。

2. 高空气象观测

为了填补荒漠区特殊气候敏感区的资料空白,提升边界层、对流层高空气象观测资料获取能力和自动化水平,安装GPZ1型自动探空系统开展从地面至36km高空、200km范围内的大气温度、湿度、压力及风速和风向等气象要素的观测。

3. 地基遥感观测

(1)建设微波辐射计、云气溶胶激光雷达等多种遥感、多种波段、多种平台结合开展地基遥感观测,实现对荒漠区大气柱中温、湿、风、水凝物、大气成分的连续观测

对边界层温度、低对流层气溶胶大气消光系数廓线、光学厚度产品、水汽混合比廓线产品、对流层温度、对流层湿度、对流层绝对水汽量、整层水汽含量、水凝物等开展研究。建立荒漠(绿洲)区大气平流层垂直观测标准。

(2)无人机探测

利用无人机对荒漠、森林、草地、绿洲农田等典型生态系统在特定时期开展低空气温、气压、湿度、风向风速、二氧化碳、臭氧、气溶胶(数浓度)、辐射等观测。同时对祁连山冰川、雪盖、地表温度、植被覆盖等生态变化进行观测。

4. 生态气象观测

采用一站多址的布局方式,针对流域森林、草地、绿洲、湿地、荒漠过渡区等立体生态系统,在不同海拔高度、不同植被带布设梯度地面生态定位监测站,开展气象、植被群落、碳通量、辐射、森林植被、作物光合生理等相关生态要素综合监测。

(1)荒漠生态气象观测

通过完善荒漠生态气象观测站网,提升荒漠生态自动化观测能力,加强荒漠生态气象实验室建设,提升荒漠生态气象观测试验业务能力,为荒漠化治理和生态文明建设气象服务提供基础和技术支撑。

在荒漠区开展大气(常规气象要素及小气候要素)、生物(荒漠植物物候、高度、密度、覆盖度、产量等)、土壤(干土层厚度、风蚀、沙丘和沙漠边缘移动、土壤热通量及土壤化学特性等)、水环境(地下水位、土壤湿度、降水渗透厚度及地下水化学特性)要素等观测。开展荒漠生物多样性调查,了解气候和生态环境变化对生物多样性的影响。利用卫星遥感系统开展荒漠植被覆盖、大型水库、湖泊水域面积及干旱监测。建成荒漠生态自动观测系统,提高荒漠生态气象自动化观测水平。

(2)森林生态气象观测

在祁连山森林公园垂直生态定位观测站开展森林生态气象观测,开展森林群落结构(林分组成、树龄)、森林生长状况(优势种物候、胸径、树木年轮、密度、树高、树木死亡量、蓄积量等)观测及森林生长环境(林间腐殖层厚度、凋落物、地表径流)观测调查;同时开展祁连山区植被覆盖、积雪面积遥感监测。

(3)草地生态气象观测

在祁连山国家森林公园气象站开展草地生态气象观测,开展草原类型、牧草优势种物候、高度、盖度、密度、叶面积指数;地上分种生物量、地下分层生物量、凋落物量、叶片光合作用速率、叶片气孔阻力以及指示性草种等观测调查。

(4)建设生态遥感应用真实性检验地面自动观测站网

为现有地面自动观测站配置便携式地物光谱仪、便携式土壤水分测定仪、测高仪、叶面积指数测定仪、太阳光度计、高精度GPS和无人机观测平台等观测仪器,开展星地同步观测,对森林、草地植被覆盖、牧草返青和黄枯、农作物长势、土壤水分、叶面积指数、沙尘影响范围和强度、积雪覆盖面积及深度等生态遥感监测产品进行真实性检验。

(5)生态气象实验室建设

将武威观象台生态气象实验室纳入省局开放实验室统筹建设,配备自动定氮仪、有机碳测定仪、气相色谱系统、离子色谱仪、粒度分析仪等要素分析设备,便携式光合作用测量系统、土壤碳通量测量系统、CO2/H2O分析仪等野外测定仪器。开展土壤成分分析、生物化学检验业务,建设土壤检验(分析)实验室和生物化学检验实验室,配备必要测试仪器。

5. 大气成分观测

开展通用型大气成分观测和扩展型大气成分观测。配备激光雷达用于气溶胶垂直廓线观测。通用型大气成分观测:在线连续观测为主,开展包括气溶胶(大气气溶胶质量浓度、吸收特性、散射特性)、地面臭氧(侧重于人类活动影响较大的主要经济区域)、器测能见度和UV辐射等观测。扩展型大气成分观测:在通用型观测要素基础上,未来将扩展以下观测项目:

(1)气溶胶观测:气溶胶光学厚度连续观测、气溶胶化学组成观测与分析、气溶胶垂直分布观测。

(2)温室气体及相关微量成分观测:包括碳循环温室气体采样观则、卤代温室气体采样观测;CO2、CH4、CO、N2O、SF6及卤代温室气体在线观测。

(3)反应性气体:增加开展SO2、NO/NO2/NOx、CO和NH3的在线连续观测、NOy在线连续观测、VOCs采样观测;

(4)降水化学:降水的化学成分观测分析;

(5)臭氧:臭氧探空。

6. 基准辐射观测

建成BSRN基准辐射观测系统,实现对地表辐射收支的全自动长期观测,其长期观测的数据可广泛应用于气候研究和提高农业生产等经济社会研究领域。基准辐射观测要素包括:观测太阳直接辐射、总辐射、散射辐射、反射辐射、紫外辐射、向下和向上的长波辐射(净辐射)、光合有效辐射。

7. 近地层通量观测

主站建有土壤热通量观测系统一套,运行时间已临近设计寿命,需在今后建设中更换升级。

(二)拓展观测能力建设

1. 冰川冻土积雪观测

开展祁连山冰川水文(包括水位、流量、气温、降水量、蒸发等),积雪面积等项目的观测。冻土观测主要包括冻土温度、活动层温度、活动层土壤湿度等项目的观测。

2. 水文观测

利用现有水文观测设备开展地下水位观测,并与辖区水文局建立合作关系,签订合作协议,联合开展水文观测,实现资料共享。

3. 生物圈观测

生物圈观测主要开展荒漠植物观测,包括植物物候、叶绿素、覆盖度、生产力等。

参照国内外已有国家观象台业务模式,突出西北荒漠生态系统特色,武威观象台通过开展观测系统、科研试验基地及运行保障系统建设,严格按照GCOS标准,通过5年左右的业务能力建设,具备承接空基观测及部分地面观测等仪器设备性能测试评估、试验能力;具备开展观测预报互动和气象卫星产品检验能力;具备对区域内多种生态系统开展应对气候变化影响评估等基础科技支撑能力;为优化西北区域气候预报模式提供基础数据和必要的参数能力;为地方政府在生态系统优化管理、荒漠化防治、大气污染防治方面提供示范模式和配套技术;为国家地基遥感、探空技术发展、气候变化和生态研究以及相关成果转化等提供技术支撑和示范效应;为流域生态学、环境科学等相关学科的发展提供野外试验和研究平台。

武威观象台将在现有“气、生、土、水”监测业务基础上,拓展以下业务:一是实现荒漠区边界层、对流层从地面至35km大气柱气候基本变量(温、湿、压、风等)长期、连续、稳定观测能力,为区域模式参数修订、灾害性天气监测及机理研究等提供基础数据,同时为卫星观测校验提供支持;二是围绕祁连山生态文明建设需求和生态气象监测重点任务,实现对流域荒漠区及其它生态系统山、水、林、田、湖、草、气生态过程、植被覆盖、生物生产量等进行定位观测,为生态气象相关机理研究、作物高产优质和生态持续恢复方法研究等提供数据支撑。三是开展基准辐射观测,提供现代化的地表辐射通量的连续、长期测量,为校正星载仪器、估算地表辐射收支(SRB)和通过大气的辐射提供数据。四是开展近地层通量观测,为区域内各生态系统陆-气相互作用、物质和能量交换规律研究,为气候模式参数化方案的建立、检验、校正提供支撑。

网站地图

网站地图

返回主站

返回主站