雄安新区设立八周年:智慧气象赋能 塑造未来之城!

发布时间:2025年04月01日 来源:中国气象局

春和景明,草丰林茂,雄安新区在这春日的怀抱中,展现出蓬勃生机与无限希望。八载时光如白驹过隙,自设立之日起,这片古老而又年轻的土地便在时代浪潮中焕发出耀眼光芒,书写壮丽篇章。

旭日下的亚洲最大高铁站——雄安站 来源:中国雄安官网

8年来,中国气象局以更高起点、更高标准、更高质量、更前沿视角谋划实施、协同推进雄安新区气象建设,国省市县气象部门锚定“全国智慧气象示范区、绿色生态气象保障先行区、气象科技创新引领区”目标,为雄安经济社会高质量发展夯实气象保障基础。

2月26日,参观者在被誉为“雄安之眼”的雄安城市计算中心内参观。来源:新华社

这里,每一寸土地都充满了故事,每一条道路都承载着梦想,每一座建筑都见证着成长,而那些辛勤耕耘的气象工作者,更是为这片热土注入了源源不断的活力与激情。

现代气象业务体系赋能未来之城

2017年雄安新区设立后,中国气象局和河北省气象部门深度参与新区各类创新规划。中国气象局成立了雄安新区气象工作领导小组,统筹推进气象建设工作。中国气象局领导多次深入雄安新区实地调研,指导优化气象服务供给,提升气象保障能力。

2020年8月,中国气象局与河北省政府联合印发《雄安新区智慧气象发展规划(2020—2035年)》,明确了智慧气象发展的目标和任务,为新区气象事业的长远发展提供了科学指导。

2022年12月,雄安新区管理委员会印发《关于加快推进气象高质量发展的实施意见》,提出到2025年基本建成以智慧气象为重要标志的现代气象科技创新、服务、业务和管理体系,到2035年气象关键科技领域实现重大突破,智慧气象发展达到世界领先水平。

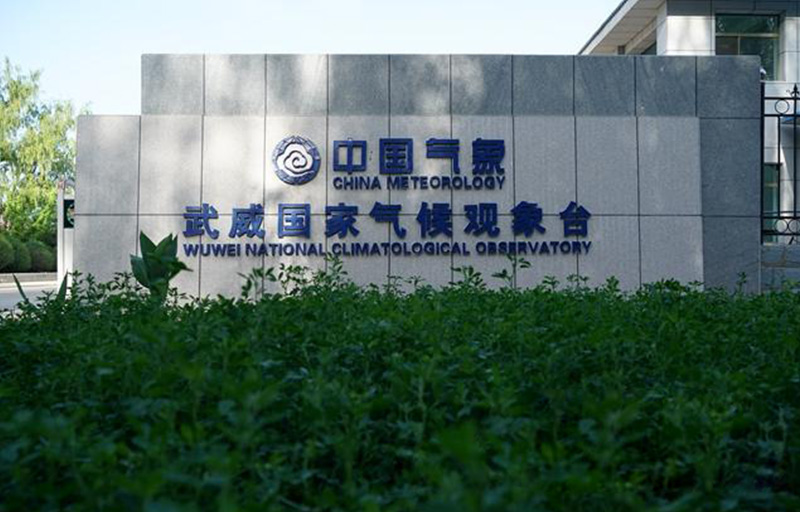

雄安新区观象台主站全景 图片来源:雄安新区气象局

今年1月,按照第三代智能站标准建设的雄安国家气候观象台主站启用,观象台由地面气象、边界层、生态气象、大气成分、卫星遥感等观测网组成,形成了地空天一体化的综合观测体系。雄安观象台将致力于提升京津冀城市气候系统和多圈层观测业务水平,紧扣雄安新区生态优先、绿色发展要求,满足预测预报、防灾减灾、应对气候变化和生态文明建设等气象保障服务需求。

雄安新区生态气象服务保障平台 图片来源:雄安新区气象局

此外,其他观测设备在雄安新区布局实现了高密度、智能化。目前,3部先进的X波段双偏振相控阵天气雷达探测范围覆盖新区全域,能够高精度监测强对流天气,提前预警暴雨、雷电、大风等灾害性天气,为新区的防灾减灾工作争取宝贵时间。

“睿思-雄安”精细化预报平台 图片来源:雄安新区气象局

在预报能力提升领域,雄安新区气象局引进了“睿思-雄安”精细化预报系统,能够实现100米分辨率逐10分钟更新的精细化分析和预报。2023年又引入中国气象局“风雷”“风清”“风顺”三个人工智能气象大模型,进一步深化“气象大脑”和“睿图-睿思”建设,基本实现百米级、分钟级交互式精细化分析和预报。

在2024年防汛工作中,雄安新区气象局通过新建68个微型智能气象站,覆盖容城县全部易积涝点,全区站网分辨率达到3.2公里。

雄安新区气象部门还积极搭建国际交流合作平台,探索发展新型研发机构和气象产业技术联盟,整合各方资源,形成了产学研用协同创新的良好局面。2023年、2024年,中国气象学会、河北省气象局、中国气象科学研究院连续两年联合主办全国大气边界层交流会,国内外专家围绕雄安大气边界层探测新方法与新认识等内容交流研讨。

气象数据融入城市血脉

雄安新区气象局牢牢把握“雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段”,紧紧围绕新区规划建设发展需求,推进气象服务支撑与新区孪生共长。

针对重大在建项目,雄安新区气象部门开展了“工地气象”业务,提供1公里精度的气象服务产品,帮助施工单位合理安排作业时间,降低恶劣天气影响。

雄安新区气象局组建了能源保供气象服务专班,在50个国网雄安新区供电公司重点场所布设气象感知设备,专门提供电力气象服务数据;在迎峰度夏、度冬期间定期制作气象服务周报,向电力保供部门提供未来重点天气过程和电力影响预报,针对灾害性天气给出风险提示。

2023年12月,雄安新区气象局首次向1.7万名70岁以上老人靶向发布降雪寒潮天气短信,提醒他们注意保暖,减少外出。这种基于地理位置和用户特征的精准发布机制,通过整合运营商的人物画像和基站发布,实现了针对特定人群的高精准靶向提醒。

“建设绿色智慧新城”是雄安新区设立以来的发展方向,智慧气象作为智慧城市的重要组成部分,始终贯穿其中。2022年7月,雄安新区气象局开始将气象数据融入雄安城市运营巡检平台、容东城市运营中心综合管理平台等信息化系统,实现了气象信息与其他城市数据的深度融合。

雄安新区街道智慧灯杆上安装的微型智能气象观测设备 拍摄:郭义涛

在智慧城市建设方面,雄安新区气象局通过“一脑三网”(气象大脑、气象观测基准网、气象泛在感知网、气象物联网)建设,全面融入未来之城发展。气象泛在感知网通过布设微型智能气象观测设备,形成了“泛在感知气象皮肤”,大幅提升了综合观测能力和天气实况分析水平分辨率。在容东片区,气象部门在智慧灯杆上安置了40个微型智能气象观测设备,并在多个社区的屋顶安装了14个泛在感知智能气象观测设备。

2024年5月,中国气象局雄安大气边界层重点开放实验室获批成立,并纳入中国气象局重点开放实验室序列。团队聚焦雄安新区高速城市化过程对大气边界层结构和演变的影响,开展了一系列前沿性研究。如通过边界层地空天一体化综合观测试验,结合无人机红外热成像技术,对城市建筑热环境进行评估。

结合人口热力分布开展精细化气象信息靶向发布 图片来源:雄安新区气象局

雄安新区气象局还开展了新区风热环境与建筑能耗研究,通过精细化数值模拟,研究城市建筑布局对风热环境的影响,为新区绿色建筑设计和节能减排提供科学依据。而微型气象站的数据也通过气象物联网实时传递到雄安新区的“气象大脑”,为绿色宜居城市建设提供气象支撑。

河北气象部门与北京大学共同开展“千年秀林”生态需水监测研究。通过生态气象观测系统,雄安新区气象局为“千年秀林”养护及病虫害防治、森林火险评估预报、绿色生态气象质量评价提供一手基础数据支撑。目前,雄安新区森林覆盖率从11%提升到35%,树种由几十种增加到近两百种,初步构建了“一淀、三带、九片、多廊”生态空间格局。

白洋淀生态水文气象监测站 图片来源:雄安新区气象局

在白洋淀生态修复领域,自2022年以来,气象部门联合多部门共建28个白洋淀关键区域的生态水文气象监测站,形成布局合理、观测要素多样的监测系统,实时监测温度、湿度、风速、降水等气象要素,以及白洋淀的水位、蒸发量、植被覆盖等生态指标,为白洋淀的生态保护和修复提供精准数据支持。

新区气象部门还建立了雄安生态气象治理评估指标、算法和评估模型,开展实时动态监测,为生态环境准入、生态补偿和生态保护红线监管提供气象支撑。

(作者:马洵 余克勤 编辑:张宏伟 贾静淅 发布:刘佳 审核:段昊书)

网站地图

网站地图